EU-Info

Hier finden Sie grundlegende Informationen über Geschichte, Aufbau und Arbeitsweise der EU.

Geschichte und Integration

Wie ist die EU so groß geworden?

Welche Bedingungen müssen Staaten erfüllen, die EU-Mitglied werden wollen?

Seit wann gehören Österreich, Schweden und Finnland zur EU?

Ist Großbritannien das erste Land, das die EU verlassen hat?

Aufbau und Entscheidungsprozesse

Wie regelt die EU, dass sowohl große als auch kleine Mitgliedstaaten Einfluss auf Entscheidungen haben?

Welche Organe treffen in der EU die Entscheidungen?

Welches Gewicht hat meine Stimme bei der EU-Wahl?

Wen wähle ich - Kandidaten oder Parteien?

Wie arbeiten die Parteien im EU-Parlament zusammen?

Gibt es bei der Europawahl eine Sperrklausel wie bei nationalen Wahlen?

Was unterscheidet die EU-Kommission von den Ministerien in Deutschland?

Wie beeinflusst meine Wahlstimme die künftigen EU-Gesetze?

Wo steht, was die EU darf und was nicht?

Ist die EU undemokratisch?

Oft gefragt: Die EU - ein Bürokratiemonster?

Zum Video-Download (CC BY-SA 4.0)

Die Europäische Union – Ein Bürokratiemonster?

Das wird ihr oft vorgeworfen. Aber was steckt dahinter und haben die vermeintlich abwegigen Regelungen nicht vielleicht sogar einen Sinn? Am Beispiel der Gurkenverordnung erklärt der Film, was sich hinter den Verordnungen der EU verbergen kann.

Fragen rund um Geschichte, Aufbau und Arbeitsweise der EU

Fast 30 Mitgliedsstaaten, über 30 Politikfelder – unser Clip erklärt, wie die EU zu der Organisation geworden ist, die wir heute kennen.

Zum Video-Download (CC BY-ND 3.0 DE)

Seit 1993 gelten dafür die sogenannten Kopenhagener Kriterien. Sie umfassen drei Voraussetzungen:

- Das politische Kriterium: institutionelle Stabilität, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Schutz von Minderheiten

- Das wirtschaftliche Kriterium: funktionsfähige Marktwirtschaft, Wettbewerbsfähigkeit im EU-Binnenmarkt

- Das Acquis-Kriterium: die Fähigkeit, das bereits gültige EU-Recht mit allen Pflichten und Zielen zu übernehmen.

Außerdem dürfen nur Staaten des Kontinents Europa Mitglied werden.

Mehr zu den Beitrittskriterien lesen Sie hier.

Klar, zur EU gehören viele Länder - aber seit wann genau sind die unterschiedlichen Staaten eigentlich Mitglied? Unser Clip bietet einen Überblick über die EU-Erweiterungen bis 2021.

Großbritannien gehört seit 31. Januar 2020 nicht mehr zur EU.

Zum Video-Download (CC BY-ND 3.0 DE-Lizenz)

1985 ist bereits die Insel Grönland aus der Europäischen Gemeinschaft (Vorläufer der heutigen EU) ausgetreten. Grönland wurde als Teil Dänemarks 1973 Teil der Gemeinschaft, erhielt später aber gegenüber der dänischen Regierung umfassende Autonomierechte. Eine Mehrheit der Bevölkerung entschied daraufhin in einem Referendum, dass Grönland die Europäische Gemeinschaft verlassen soll. Als Gründe wurden damals Sorge um die Identität Grönlands und Unzufriedenheit vor allem mit der Fischereipolitik der Gemeinschaft angeführt. Allerdings hat Grönland zahlreiche Abkommen auf europäischer Ebene geschlossen und ist mit der heutigen EU eng verbandelt.

Tatsächlich hat es in der Geschichte der Europäischen Union immer wieder auch Krisen und Phasen der Desintegration gegeben. So sollte es in den 1950er Jahren beispielsweise eine gemeinsame „Europaarmee“ geben – was dem französischen Parlament entschieden zu weit ging. Es ließ die Vereinbarung platzen.

Die EU und ihre Mitgliedsstaaten haben ganz unterschiedlich auf diese Krisen reagiert. Manchmal haben sie ihre Pläne wieder aufgegeben. So trat 2004 die bereits ausgehandelte EU-Verfassung nicht in Kraft, weil die Parlamente in Frankreich und den Niederlanden gegen die Ratifizierung stimmten und auch in anderen Ländern Widerstand absehbar war. Zudem haben die Mitgliedsstaaten die Möglichkeit, einzelne Schritte der europäischen Integration nicht mitzugehen. Den Euro eingeführt haben etwa nur 20 der derzeit 27 Mitgliedsstaaten.

Ob zukünftig aber weitere Länder den Austritt aus der EU anstreben, bleibt abzuwarten.

Hierfür gibt es zwei wichtige Regeln. Die erste betrifft den Rat der Europäischen Union. Darin kommen die fachlich zuständigen Ministerinnen und Minister der Mitgliedsstaaten zusammen. Sie entscheiden bei den meisten EU-Gesetzen mit. Dafür ist eine sogenannte qualifizierte Mehrheit nötig.

Bei Abstimmungen hat jedes Ratsmitglied genau eine Stimme. Jede Stimme zählt gleich, egal wie viele Bürgerinnen und Bürger das jeweilige Mitgliedsland vertritt. Demnach hätten die rund 600.000 Bewohnerinnen und Bewohnern von Luxemburg mit einer Stimme mehr Gewicht, als knapp 83 Millionen Deutsche mit ebenfalls einer Stimme.

Daher braucht der Rat der Europäischen Union für seine Entscheidungen eine qualifizierte Mehrheit. Der erste Teil dieser Mehrheit besteht darin, dass mindestens 55 Prozent der EU-Länder zugestimmt haben. Der zweite Teil umfasst die Bevölkerungsproportion. Die zustimmenden Länder müssen mindestens 65 Prozent der EU-Bürgerinnen und EU-Bürger repräsentieren. Das sind aktuell etwa 330 Millionen Menschen.

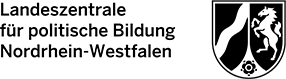

Im EU-Parlament ist es genau umgekehrt: Wären die Sitze streng nach Anzahl der Einwohnerzahl (proportional) vergeben, hätte die Bevölkerung sehr kleiner Staaten wie Luxemburg, Malta, Zypern oder auch Finnland kaum Einfluss auf die Entscheidungen des Hauses. Also nimmt der Einfluss einzelner Abgeordneter mit steigender Bevölkerungszahl ab (degressive Verteilung).

Die 96 Abgeordneten aus Deutschland vertreten rechnerisch jeweils rund 860.000 Bürgerinnen und Bürger, die sechs Abgeordneten aus Malta jeweils nur 73.000. Diese degressiv-proportionale Repräsentation stellt sicher, dass auch die Bürgerinnen und Bürger aus bevölkerungsschwachen Staaten ausreichend stark vertreten sind, zum Beispiel in den Fachausschüssen des Parlaments.

Der Aufbau der Europäische Union muss zwei Prinzipien der Entscheidungsfindung ausbalancieren.

- Die EU ist kein Staat. Wesentliche Akteure sind die Mitgliedsstaaten, vertreten durch die jeweiligen Regierungen.

- Da die EU aber mittlerweile in vielen Feldern (mit-)entscheidet, sollen die Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedsstaaten auch einen unmittelbaren Einfluss haben.

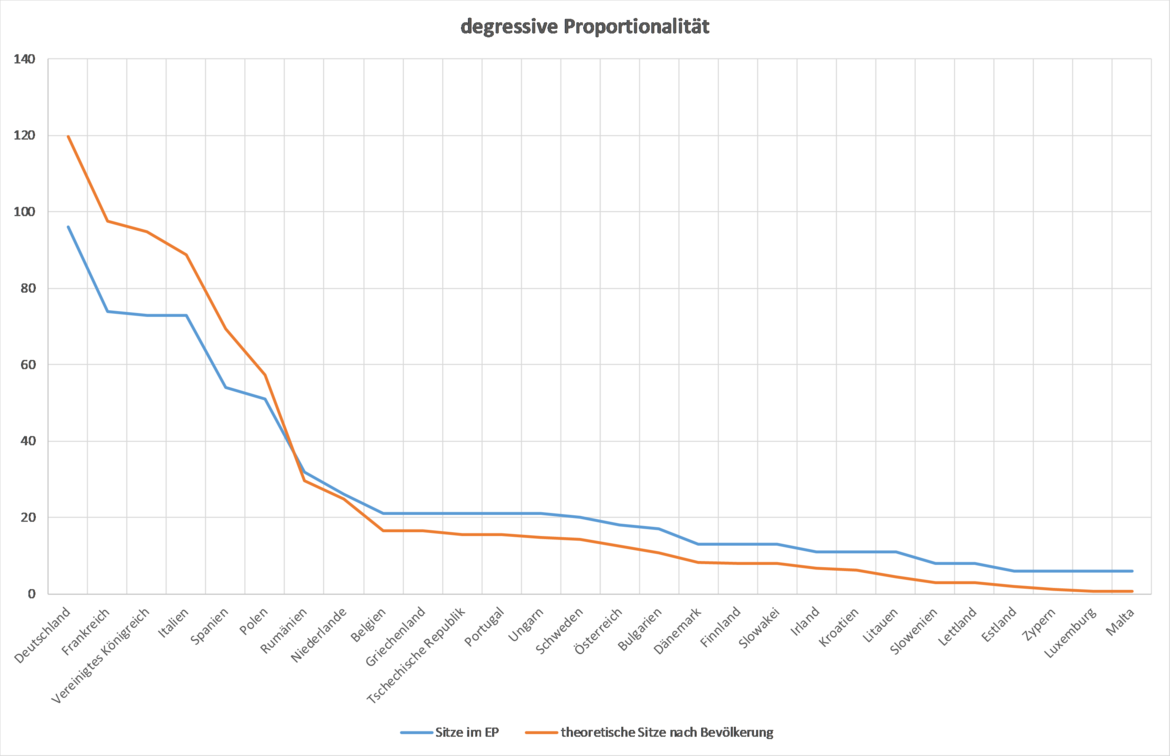

Zuständig dafür sind:

Europäischer Rat: entscheidet über die EU-Verträge, also über den Aufbau und die Kompetenzen der EU. Mitglieder sind die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten.

Rat der Europäischen Union: entscheidet zusammen mit dem EU-Parlament über die europäischen Rechtsvorschriften und koordiniert die politischen Strategien der EU. Zusammen kommen dafür die jeweils fachlich zuständigen Ministerinnen und Minister der Mitgliedsstaaten.

Europäisches Parlament: direkt durch die Bürgerinnen und Bürger gewählt, die nächste Wahl findet vom 6. bis 9. Juni 2024 statt. In Deutschland wird am 9. Juni gewählt. Das EU-Parlament vertritt die Bürgerinnen und Bürger der EU-Mitgliedsstaaten und fasst zusammen mit dem Rat der Europäischen Union die Beschlüsse über europäisches Recht. Das EU-Parlament muss zudem den EU-Haushalt billigen.

Europäische Kommission: ausführendes Organ der EU. Setzt die politischen Strategien der EU um und darf als einziges EU-Organ neue Rechtsvorschriften vorschlagen. Jedes EU-Land entsendet ein Mitglied, das kein Amt in den nationalen Regierungen hat.

Europäischer Gerichtshof: legt die EU-Verträge und die konkreten Rechtsvorschriften aus und stellt sicher, dass sich die EU-Institutionen und die Mitgliedsstaaten an dieses Recht halten. Die Richterinnen und Richter werden aus den Mitgliedsstaaten entsandt. Die Generalanwältinnen und Generalanwälte werden durch einen Expertenausschuss ernannt, der auf einstimmigen Beschluss des Europäischen Rats zusammenkommt.

Weitere EU-Organe sind die Europäische Zentralbank und der Europäische Rechnungshof.

Die Europawahlen 2024 stehen an - am 09. Juni findet die Wahl zum EU-Parlament statt. Die Frage, welches Gewicht unsere Stimmen für die Zusammensetzung des EU-Parlaments haben, ist daher von besonderer Relevanz. Unser Clip lieferte eine kurze und verständliche Antwort.

Der Clip wurde anlässlich der Europawahlen 2019 produziert, die Inhalte sind aber nach wie vor aktuell.

Zum Video-Download (CC BY-ND 3.0 DE-Lizenz)

Die Wahl zum Europa-Parlament funktioniert so:

- Jede nationale Partei oder parteiähnliche Organisation, die sich an der Wahl beteiligen will, stellt dafür eine Liste mit Kandidatinnen und Kandidaten auf.

- Die zugelassenen Parteien und Organisationen werden auf dem Stimmzettel aufgeführt.

- Die EU-Bürgerinnen und EU-Bürger wählen nun die Partei oder Organisation, die sie im EU-Parlament vertreten sehen wollen.

- Je nach Stimmverteilung schicken die Parteien und Organisationen dann ihre gewählten Kandidatinnen und Kandidaten ins EU-Parlament.

Gewählt werden also Parteien.

Bei den Europawahlen 2014 und 2019 hatten die Parteienfamilien außerdem europaweite Spitzenkandidaten aufgestellt. Nach der Wahl sollte der Europäische Rat die Kandidatin oder den Kandidaten der stärksten Fraktion als EU-Kommissionspräsident:in nominieren und durch das EU-Parlament ins Amt wählen lassen. Eigentlich gibt es für dieses Verfahren aber keine Grundlage im europäischen Wahlrecht. In den EU-Verträgen steht nur, dass der:die Kommissionspräsident:in "unter Berücksichtigung des Wahlergebnisses" vom Europäischen Rat nominiert wird (Art. 17, AEUV).

2014 hat die Wahl der Spitzenkandidaten trotzdem funktioniert: Jean-Claude Juncker von der EVP wurde als Spitzenkandidat der Partei mit dem besten Wahlergebnis zum Kommissionspräsidenten. 2019 konnten sich die Staats- und Regierungschefs aber nicht auf darauf einigen, den vorgesehenen Spitzenkandidaten Manfred Weber, ebenfalls von der EVP, zu nominieren. Stattdessen schlugen sie dem Europäischen Parlament Ursula von der Leyen vor, die dann auch als Kommissionspräsidentin gewählt wurde.

Wie es mit den Spitzenkandidat:innen bei der nächsten Europawahl weiter geht, bleibt also spannend.

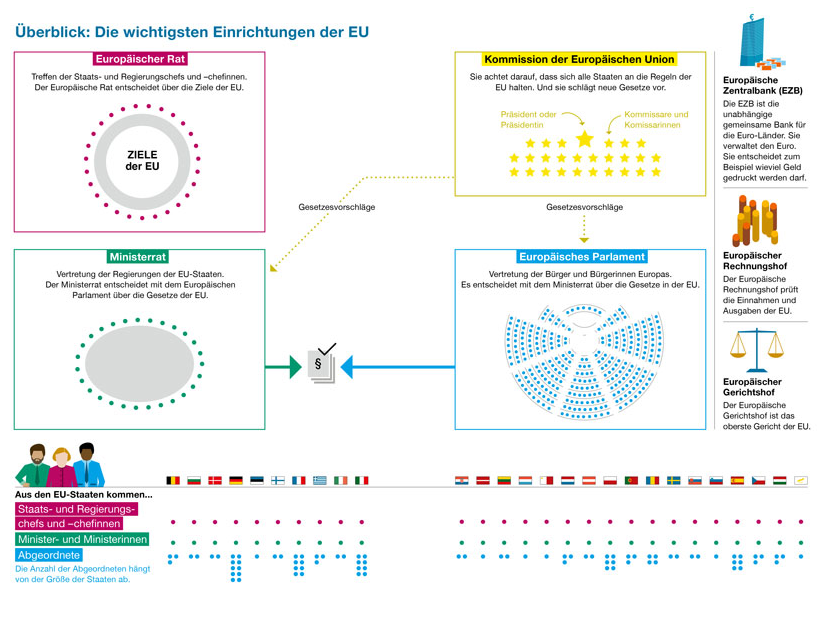

Auf europäischer Ebene gibt es keine eigenen Parteien. Im EU-Parlament vertreten sind die Parteien, die in den 27 Mitgliedsstaaten zu Wahlen antreten. Im Moment sind das rund 180 einzelne Parteien sowie einige parteilose Abgeordnete.

Um Entscheidungen vorzubereiten und Mehrheiten zu organisieren, schließen sich die Abgeordneten entlang gemeinsamer inhaltlicher Schwerpunkte zu Fraktionen zusammen. Solche Fraktionen gibt es in den meisten Vertretungskörperschaften, weil ihre Zusammenarbeit den Weg zu Entscheidungen vereinfacht. Im EU-Parlament haben sie noch eine besondere Funktion: Weil die Zusammenarbeit hier nach inhaltlichen und nicht nach nationalstaatlichen Schwerpunkten organisiert ist, kann das Parlament ein Gegengewicht zu den EU-Organen sein, in denen die Regierungen der Mitgliedsstaaten vertreten sind.

Mehr über die einzelnen EU-Organe, ihre Aufgaben und ihre Zusammenarbeit lesen Sie hier.

In der Geschäftsordnung des EU-Parlaments gibt es Anreize für die Bildung von Fraktionen. Fraktionen haben mehr Rechte als Einzelabgeordnete. So dürfen sie etwa eigene Beschlussvorlagen einbringen. Zudem erhalten Fraktionen eine finanzielle Zuwendung, mit denen sie etwa eine Geschäftsstelle betreiben können. Es gibt aber keine Verpflichtung, sich einer Fraktion anzuschließen. Gegenwärtig sind 46 Abgeordnete fraktionslos. Da aus dem EU-Parlament keine Regierung hervorgeht, fehlt das Gegenüber von Regierungs- und Oppositionsfraktionen. Auch Abgeordnete, die einer Fraktion angehören, stimmen durchaus in wechselnden Mehrheiten ab.

Welche Fraktionen gibt es im EU-Parlament?

- Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP): 176 Mitglieder, aus Deutschland: CDU/CSU

- Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten (S&D): 144 Mitglieder, aus Deutschland: SPD

- Renew Europe Group: 102 Mitglieder, aus Deutschland: FDP

- Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz: 71 Mitglieder, aus Deutschland: Bündnis80/Die Grünen

- Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer: 64 Mitglieder

- Fraktion der Identität und Demokratie: 64 Mitglieder, aus Deutschland: AfD

- Fraktion die Linke im Europäischen Parlament (GUE-NGL): 38 Mitglieder, aus Deutschland: Die Linke

Mehr Informationen zu den Fraktionen im EU-Parlament finden Sie auf der Seite des Europäischen Parlaments.

Für die Wahlen zum EU-Parlament soll künftig in größeren EU-Mitgliedsstaaten eine Sperrklausel von wenigstens zwei Prozent der abgegebenen Stimmen gelten. Eine Partei, die weniger Stimmen erhält, würde dann bei der Vergabe der Sitze nicht berücksichtigt. Was steckt dahinter?

Die Sperrklausel in Deutschland

Für die Wahlen zum Bundestag oder zu den Länderparlamenten gibt es in Deutschland eine Sperrklausel. Das heißt: Eine Partei muss mindestens fünf Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten, um ins Parlament einziehen zu dürfen. Ein kleiner Teil von Stimmen bleibt damit unberücksichtigt. Dafür gibt es verfassungsrechtliche Gründe: Aus der Erfahrung der Weimarer Republik heraus soll verhindert werden, dass viele kleine Splitterparteien die Bildung stabiler Regierungsmehrheiten erschweren.

Diskussionen zu einer Sperrklausel auf europäischer Ebene

Auch auf EU-Ebene gibt es seit vielen Jahren Überlegungen, gegen eine Zersplitterung des EU-Parlaments eine Sperrklausel einzuführen. In der aktuellen 9. Wahlperiode des EU-Parlaments (2019-2024) sind auch aus Deutschland Abgeordnete sehr kleiner Parteien vertreten. Ihr jeweiliger Stimmenanteil würde nicht für einen Einzug in den Bundestag oder in die Länderparlamente reichen. Um eines der 96 Mandate für Deutschland zu erlangen, brauchte es 2019 nur 0,7% der abgegebenen Stimmen (zu den Ergebnissen der Europawahl auf der Website der Bundeswahlleiterin).

Bislang gibt es aber noch kein einheitliches europäisches Wahlrecht. Jeder Mitgliedsstaat organisiert die Wahlen nach den eigenen Regelungen. Deshalb gibt es in einigen Staaten eine Sperrklausel, in anderen nicht. Das soll sich ändern. Ein Vorschlag für eine EU-Wahlrechtsreform liegt seit 2018 vor. Darin ist eine europaweite Sperrklausel von mindestens zwei Prozent vorgesehen.

Der Bundestag hat den Vorschlag im Juni 2023 angenommen. In anderen Mitgliedsstaaten steht die Entscheidung noch aus (Stand: Januar 2024). Daher wird es für die 2024 anstehenden Wahlen zum EU-Parlament noch keine Sperrklausel geben.

Die Bundesministerien in Deutschland sind Teile der Bundesregierung und damit Träger von Staatsgewalt. Sie sind aus sich heraus befugt, Recht zu setzen und Recht durchzusetzen. Das ist im Grundgesetz festgelegt.

Die EU ist jedoch kein Staat. Sie übt keine Staatsgewalt aus, sondern ist von den Nationalstaaten beauftragt, bestimmte Aufgabenbereiche zu übernehmen. Deshalb gibt es in der EU-Verwaltung keine Ministerien, sondern die EU-Kommission als politisch unabhängige Exekutive. Der Begriff stammt vom lateinischen Wort commissarius, zu Deutsch: Beauftragter, ab.

Die EU-Kommission setzt sich folgendermaßen zusammen:

- Das Europäische Parlament stimmt nach Vorschlag der Staats- und Regierungschef über den Präsidenten oder die Präsidentin der EU-Kommission ab. Die Amtszeit dauert fünf Jahre. Für den Zeitraum 2019-2024 hat die Deutsche Ursula von der Leyen die Kommissionspräsidentschaft übernommen. In dieser Position entscheidet sie über die Aufteilung der Aufgabenbereiche und legt die Zuständigkeiten der Kommissionsmitglieder fest.

- Die Kommissionsmitglieder werden durch die einzelnen Mitgliedsstaaten vorgeschlagen. Bei 27 Mitgliedsstaaten gibt es derzeit also 27 Kommissionsmitglieder. Das Europäische Parlament muss aber auch hier wieder den Vorschlägen zustimmen. Wichtig ist: Obwohl die Kommissionsmitglieder durch einen Mitgliedstaat benannt werden, vertreten sie in ihrer Rolle als Kommissionsmitglied keine nationalstaatlichen, sondern europäische Interessen.

Die Kommission wird oft auch „Motor der europäischen Integration“ genannt: Als einziges EU-Organ kann sie Gesetzesinitiativen vorschlagen und damit die Entwicklung der EU beeinflussen.

Das EU-Parlament ist das einzige Organ, durch dessen Mitglieder die EU-Bürgerinnen und EU-Bürger direkten Einfluss auf die Entscheidungen der EU nehmen können. Zwar darf das Parlament bislang keine eigenen Gesetzesinitiativen einbringen. Es ist aber am größten Teil der EU-Gesetze beteiligt.

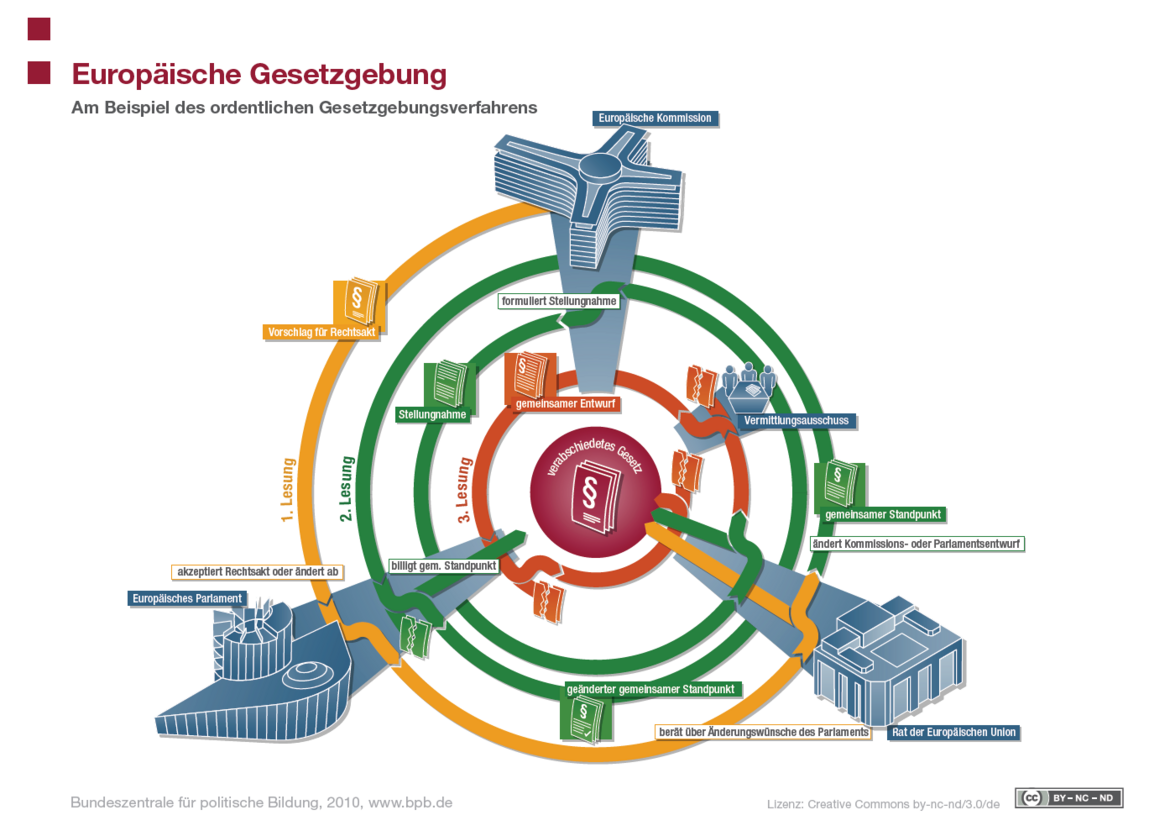

Im Regelfall kommen diese Gesetze folgendermaßen zustande:

Die EU-Kommission legt einen Vorschlag vor, über den zunächst in erster Lesung das EU-Parlament beschließt. Damit befasst sich anschließend in erster Lesung der Rat der Europäischen Union. Er kann den Parlamentsbeschluss annehmen, dann ist das Verfahren beendet.

Änderungswünsche verweist der Rat zurück ans Parlament, das dann in zweiter und oft auch dritter Lesung darüber entscheidet. Können sich Rat und Parlament nicht einigen, kommt das Gesetzesvorhaben vor den Vermittlungsausschuss.

Soweit, so theoretisch. Da Gesetzesvorhaben auf diesem Weg sehr lange dauern und oft einen ungewissen Ausgang haben, sind die so genannten Trilogverfahren immer wichtiger geworden.

In diesen informellen Runden treffen sich sehr frühzeitig Vertreterinnen und Vertreter der Kommission, des Parlaments und des Rats, um eine gemeinsame Position zu Gesetzesvorhaben zu verhandeln. Oft passiert das schon vor oder nach der ersten Lesung im Parlament. Die so ausgehandelten Rechtsvorschriften passieren das Gesetzgebungsverfahren in der Regel sehr schnell.

Allerdings gibt es an dieser Praxis auch Kritik: Zwar lassen die EU-Verträge solche informellen Treffen zwischen den EU-Institutionen prinzipiell zu. Es ist aber nicht weiter geregelt, wie sich diese Treffen zusammensetzen sollen, welchen Entscheidungsregeln sie folgen und wie transparent sie ihre Arbeit machen müssen. Da ihnen aber faktisch eine große Entscheidungsmacht zukommt, sehen kritische Stimmen eine Lücke im demokratischen Prozess – auch wenn die vorgesehenen EU-Organe formal weiterhin über die ausgehandelten Kompromisse entscheiden.

Die Grafik trägt den Titel "Europäische Gesetzgebung am Beispiel des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens". Sie zeigt die drei EU-Organe Europäische Kommission, EU-Parlament und Rat der Europäischen Union sowie den Weg, den ein Gesetz nimmt. Die Kommission macht einen Vorschlag für einen Rechtsakt. EU-Parlament und Rat der EU können daran Änderungen vornehmen. Im Fall von Änderungen bezieht wiederum die Kommission Stellung. Wenn anschließend keine Einigung erzielt werden kann, wird ein Vermittlungsausschuss angerufen. Am Ende wird ein gemeinsamer Entwurf als Gesetz verabschiedet - oder der Vorschlag ist gescheitert.

Schon gewusst?

Das EU-Parlament lehnt häufiger Gesetzesvorschläge ab oder fordert Änderungen daran als viele nationale Parlamente im Rahmen der nationalen Gesetzgebung. Es nutzt so die ihm gegebene Kontrollfunktion.

Die Zuständigkeiten der EU sind in den Europäischen Verträgen geregelt. Sie bilden das so genannte Primärrecht – also die Grundlage und Voraussetzung für jegliche Tätigkeit der EU und ihrer Institutionen.

Im Moment sind folgende Verträge gültig:

- Vertrag über die Europäische Union,

- Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

- Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft,

- Charta der Grundrechte der Europäischen Union.

EU-Verträge sind völkerrechtlich bindend und umfassen folgende Bereiche:

- Ziele der EU

- Zuständigkeiten der EU

- Mitglieder der EU

- Organe der EU

- Prozess der Entscheidungsfindung

- Beziehungen zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten

EU-Verträge können nur in Kraft treten, wenn alle Mitgliedsstaaten zustimmen. Dafür müssen die Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat den Vertrag unterzeichnen. Zusätzlich ist in den meisten Fällen die Annahme der Verträge durch die nationalen Parlamente nötig.

Alle weiteren Rechtsakte, welche die EU-Organe auf Grundlage der EU-Verträge erlassen, bezeichnet man als Sekundärrecht. Dazu zählen Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen und Empfehlungen.

Zum Video-Download (CC BY-ND 3.0 DE-Lizenz)

"Die EU ist undemokratisch." - diesen Vorwurf hört man immer wieder. Studierende der Universität Duisburg-Essen finden: Auch die Bürgerinnen und Bürger selbst können zu mehr Demokratie beitragen.